gkt-horizontal-line

<1年p.123>

3章 「1次方程式」を学んで

できるようになったこと 身のまわりの課題へ P.126,127

数量の関係を等式や不等式で表すことができる。

1次方程式の解の意味を理解し,等式の性質を使って解くことができる。

身のまわりや数学の中から見つけた問題を,1次方程式を使って解決することができる。

さらに学んでみたいこと

これからもっと学んでみたいことや,疑問に思ったことを書いておこう。

gkt-horizontal-line

数学へのいざない 文字を使った式

方程式などで,決まっている数やわからない数を文字を使って表すようになったのは,16世紀から17世紀にかけてのことです。これは,計算に記号が使われるようになって,しばらくしてからのことです。

フランスのフランソワ・ヴィエト(1540〜1603)は,1591年に著した『解析術序論』の中で,決まっている数を表すのに子音文字を,わからない数を表すのに母音文字を使い,体系的な文字記号を導入しました。

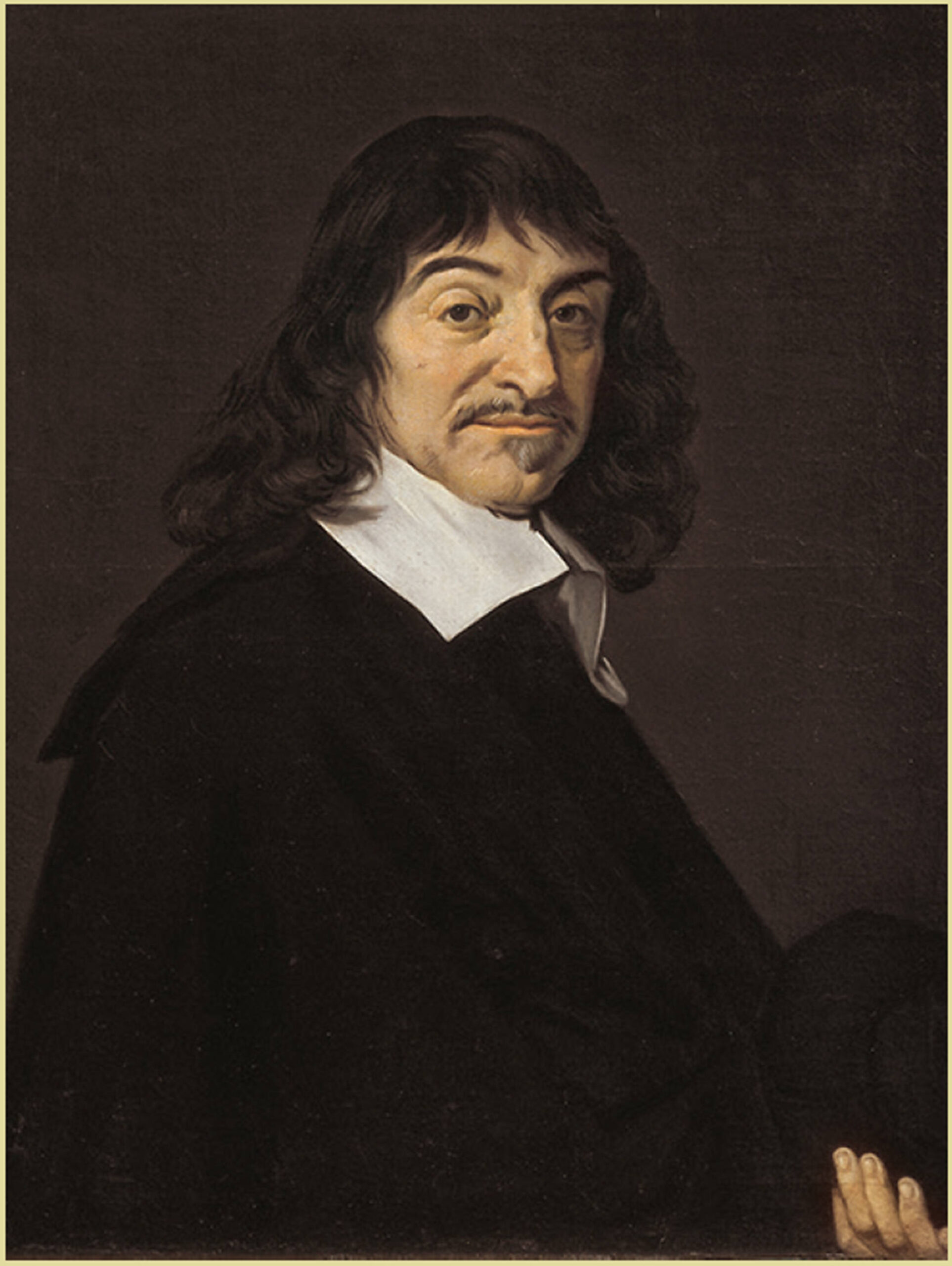

その後,フランスのルネ・デカルト(1596〜1650)が1637年に著した『方法序説』の付録『幾何学』の中で,方程式の記号を改良し,現代と同じような形にしました。わからない数を表すのにアルファベットの終わりの方(…,[mathjax] \(x,y,z\))の文字を使い,決まっている数を表すのにアルファベットの始めの方([mathjax] \(a,b,c,\)…)の文字を使いました。また,ある量([mathjax] \(x\))の係数を文字の左([mathjax] \(2x\))に,累乗の指数を右上([mathjax] \(x²\))に書く表記もデカルトが始めたことです。

数学は,文字や記号を使うことで,簡潔に表すことができます。