<2年p.217>

さらなる数学へ

協働学習のページ

218 「見方・考え方」をまとめよう

220 今の自分を知ろう

224 表現する力を身につけよう

224 レポートの作成

225 発表のしかた

226 レポート例

228 疑問を考えよう

228 気温は上がっている?

【関連】 1次関数

230 点字のしくみは?

【関連】 確率

232 どちらが有利? 発展

【関連】 確率

234 面積は求められる?

【関連】 1次関数

237 数学の歴史の話

237 パスカルとフェルマーになってみよう 発展

<2年p.218>

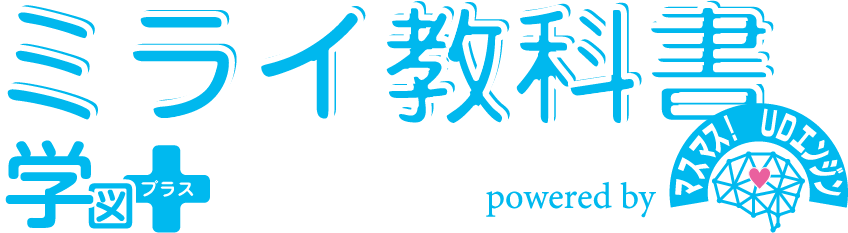

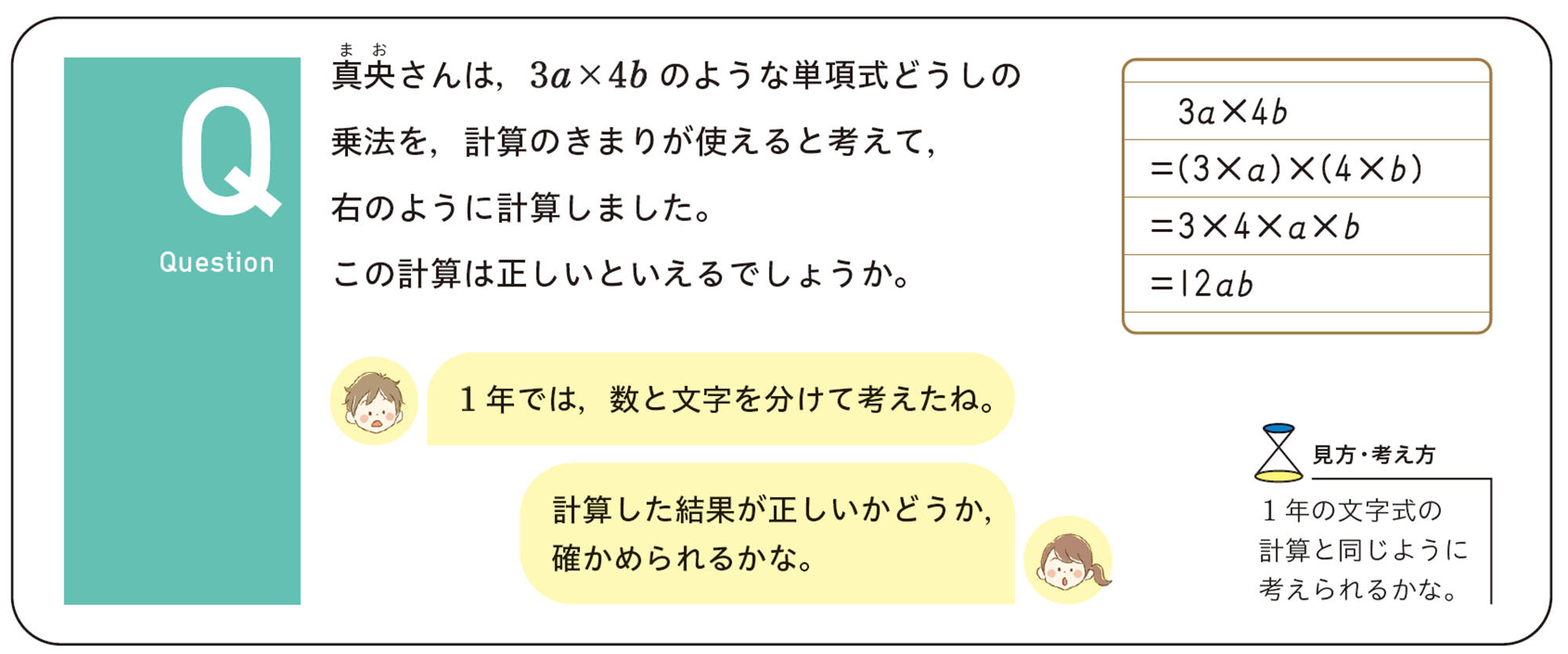

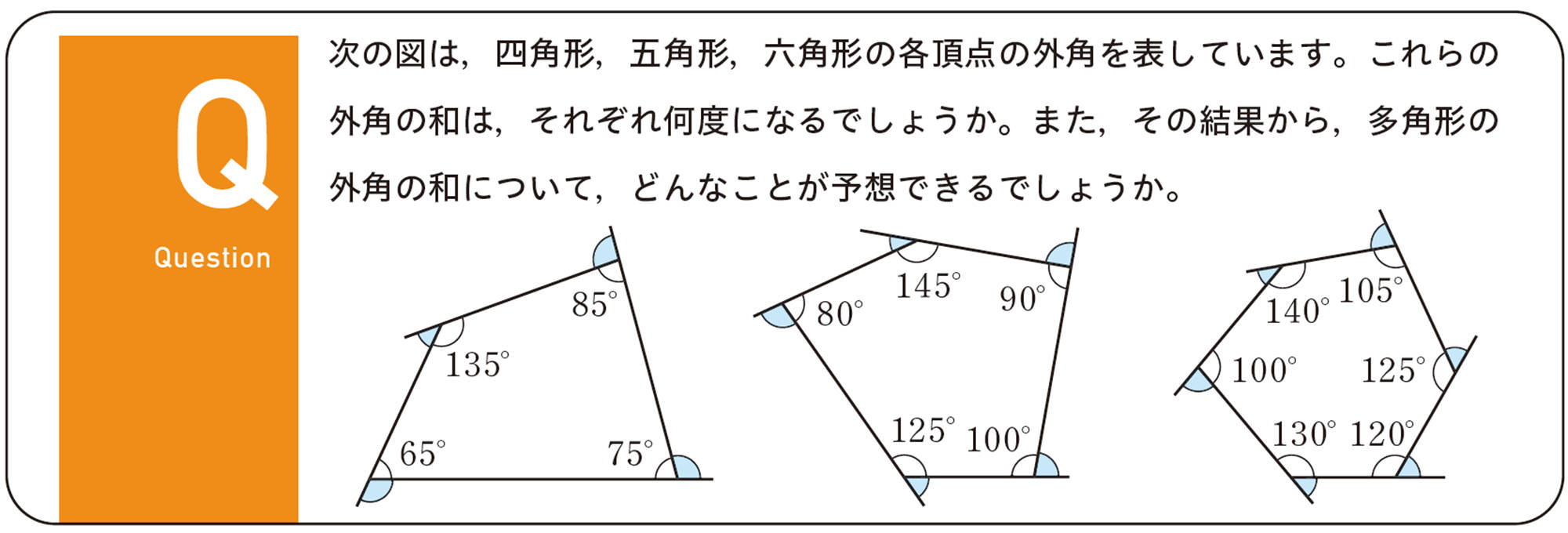

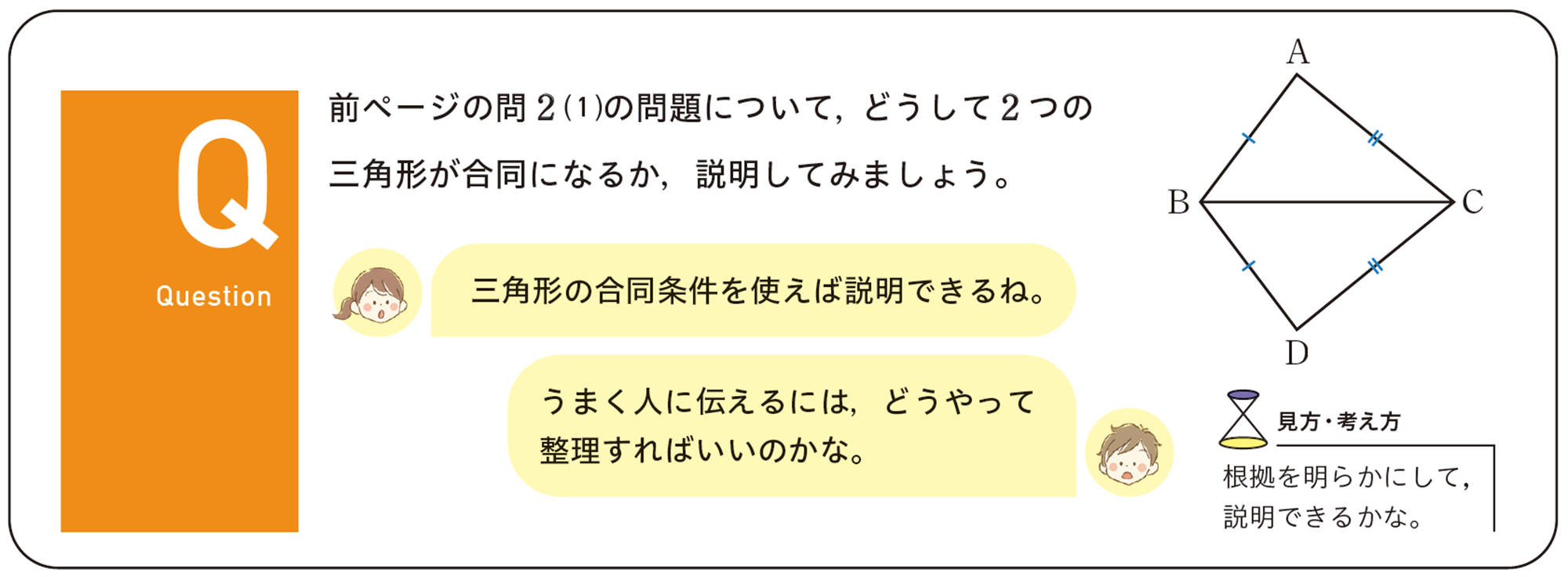

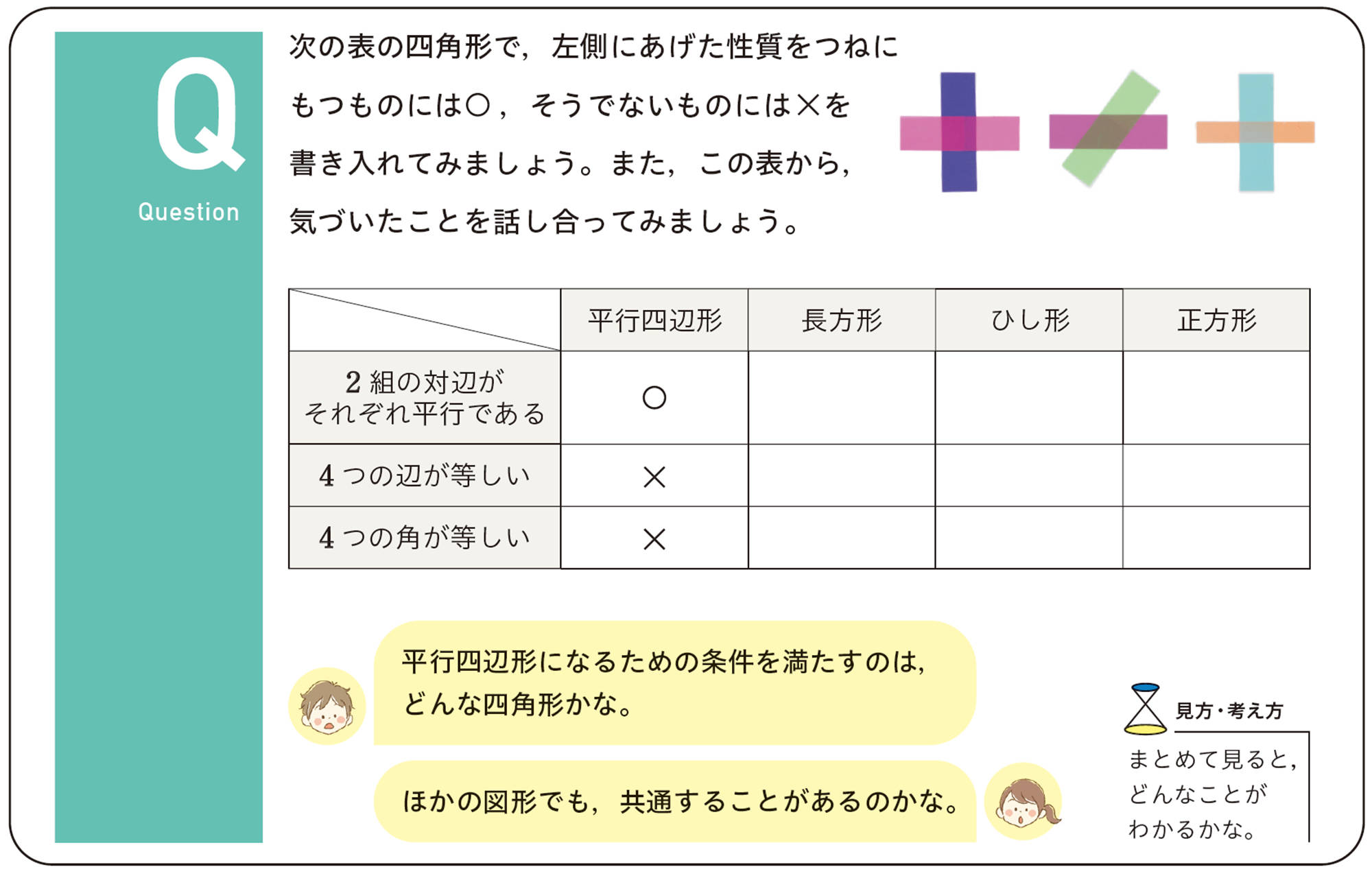

Theme 「見方・考え方」をまとめよう

中学校2年の数学の学習では,新しいことを学び,いろいろなことができるようになりました。数学の学習を進めていくにあたって,どんな「見方・考え方」をしてきたかまとめてみましょう。

「見方・考え方」はここにあるだけでなく,いろいろな場面でいろいろな「見方・考え方」を使います。

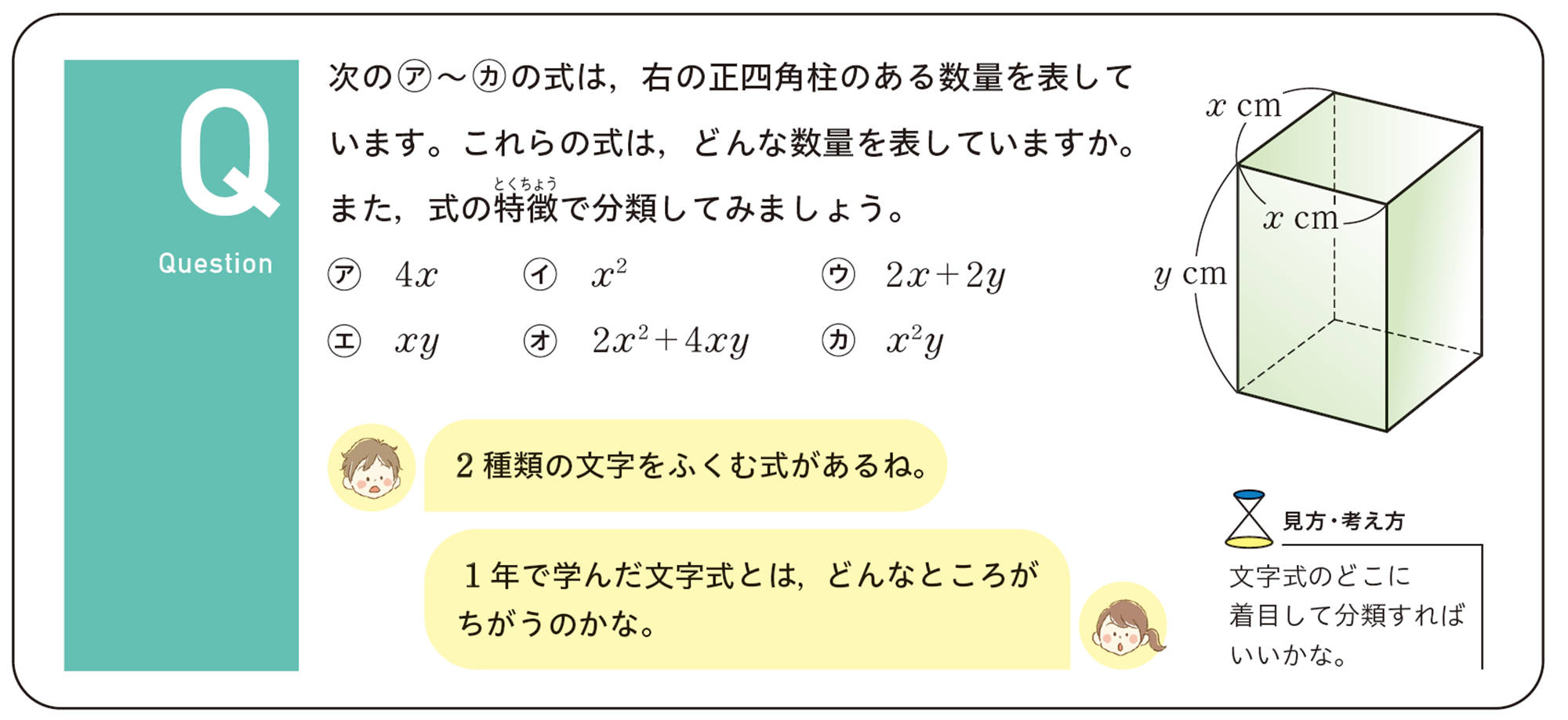

1 身のまわりや数学の中から問題を発見しよう

2 数学の問題として考えよう

<2年p.219>

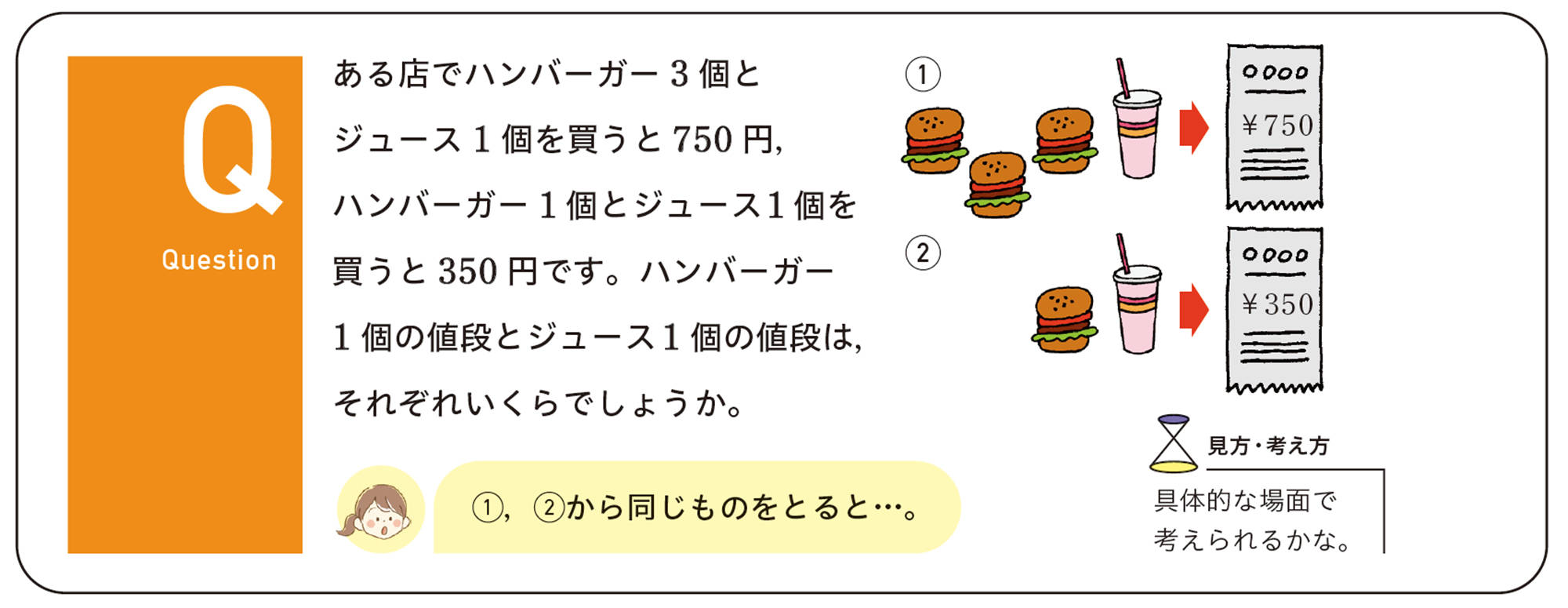

3 解決しよう

ほかにも,いろいろなところで,「見方・考え方」を見つけてみよう!

4 新たな問題を見つけよう

<2年p.220>

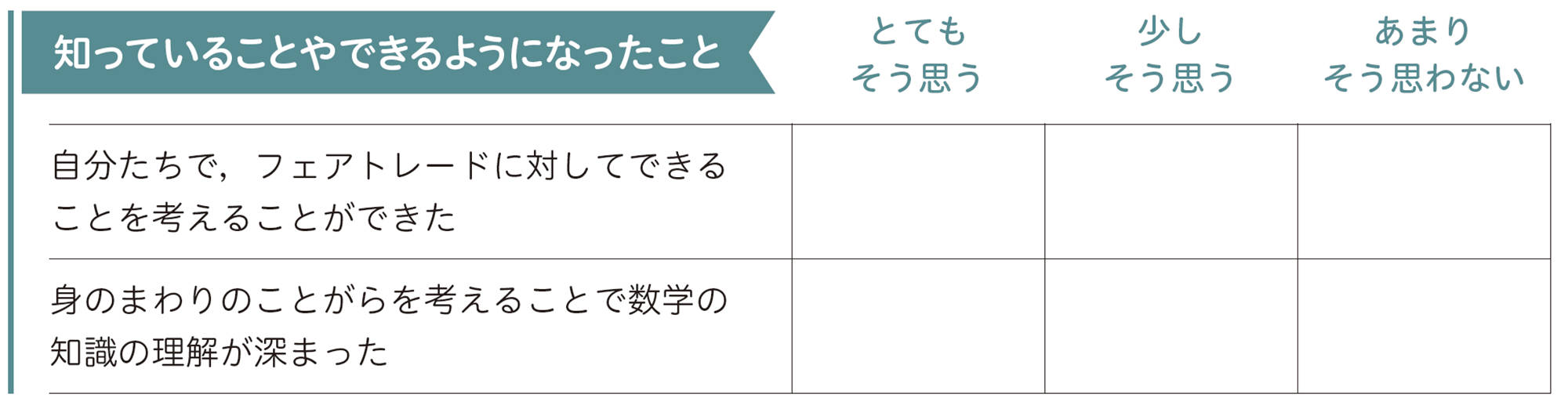

Theme 今の自分を知ろう

SDGs(Sustainable Development Goals)とは,2015年9月の国連サミットで採択された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

SDGsの17の目標のうち,これまで身につけた数学の力を使って,自分たちにできることがないか調べて,取り組んでみましょう。

フェアトレードと書かれた商品を見たことがあるよ。

コーヒーやバナナに書いてあるのを見たよ。

生産者に,ちゃんとした代金を支払うことって聞いたことがあるよ。

どのくらいの人が知っているのかな。

<2年p.221>

Mission

バナナやカカオ [mathjax]\((\)チョコの原料[mathjax]\()\),コットン [mathjax]\((\)服の原料[mathjax]\()\),コーヒーを生産する人の多くは情報や技術が少ないため,弱い立場に置かれてしまう場合が多くあります。

そんな人たちの自立を助けるために,フェアトレードというしくみがあります。

フェアトレードについて調べ,自分たちに何ができるか考えて,まとめてみましょう。

フェアトレードとは,開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより,立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」です。

原料が生産される開発途上国では,①正当な対価が生産者に支払われない,②子どもが学校に行けず働かされる,③必要以上の農薬が使用され環境破壊や健康被害をもたらす等の問題が起きている場合があります。

国際フェアトレード認証は,適正な価格とプレミアム [mathjax]\((\)奨励金[mathjax]\()\)の支払い,長期的な取り引き,児童労働の禁止,環境に優しい生産等を基準に定め,生産者の生活改善と自立を支援しています。

国際フェアトレード認証ラベルは,製品の原料が生産され,輸出入,加工,製造されるまでの間に,国際フェアトレードラベル機構が定めた基準が守られていることを示しています。

Data_1

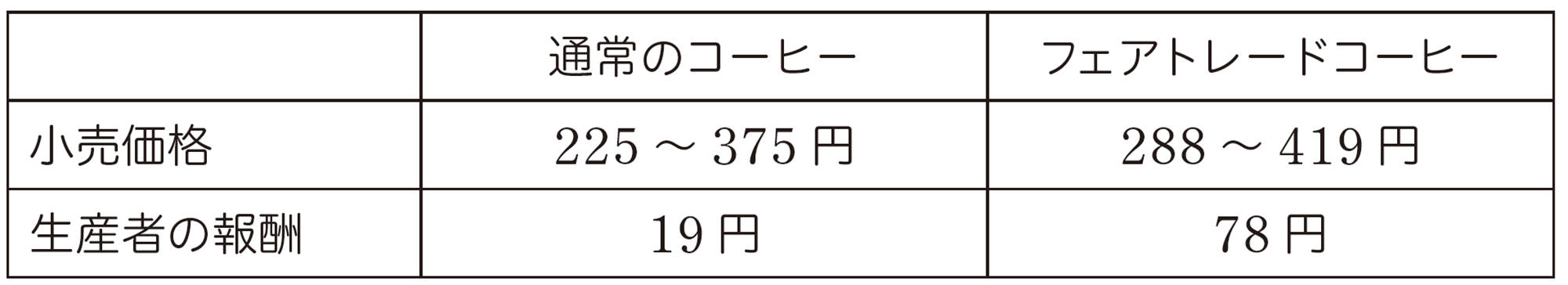

次の表は,フェアトレードをした場合としていない場合で,生産者にどの程度の報酬があるかを示したものです。この表から,小売価格に対する生産者の取り分の割合を求め,フェアトレードをすると,生産者にどのような影響があるか話し合ってみましょう。

表1 小売価格と生産者の報酬

上の表から,フェアトレードをすることで,生産者への報酬が多くなることがわかります。しかし,実際に流通しているフェアトレード商品は全体の約20%ともいわれており,多くの生産者は,すべてのコーヒー豆をフェアトレード商品として売ることができていないという現状があります。

<2年p.222>

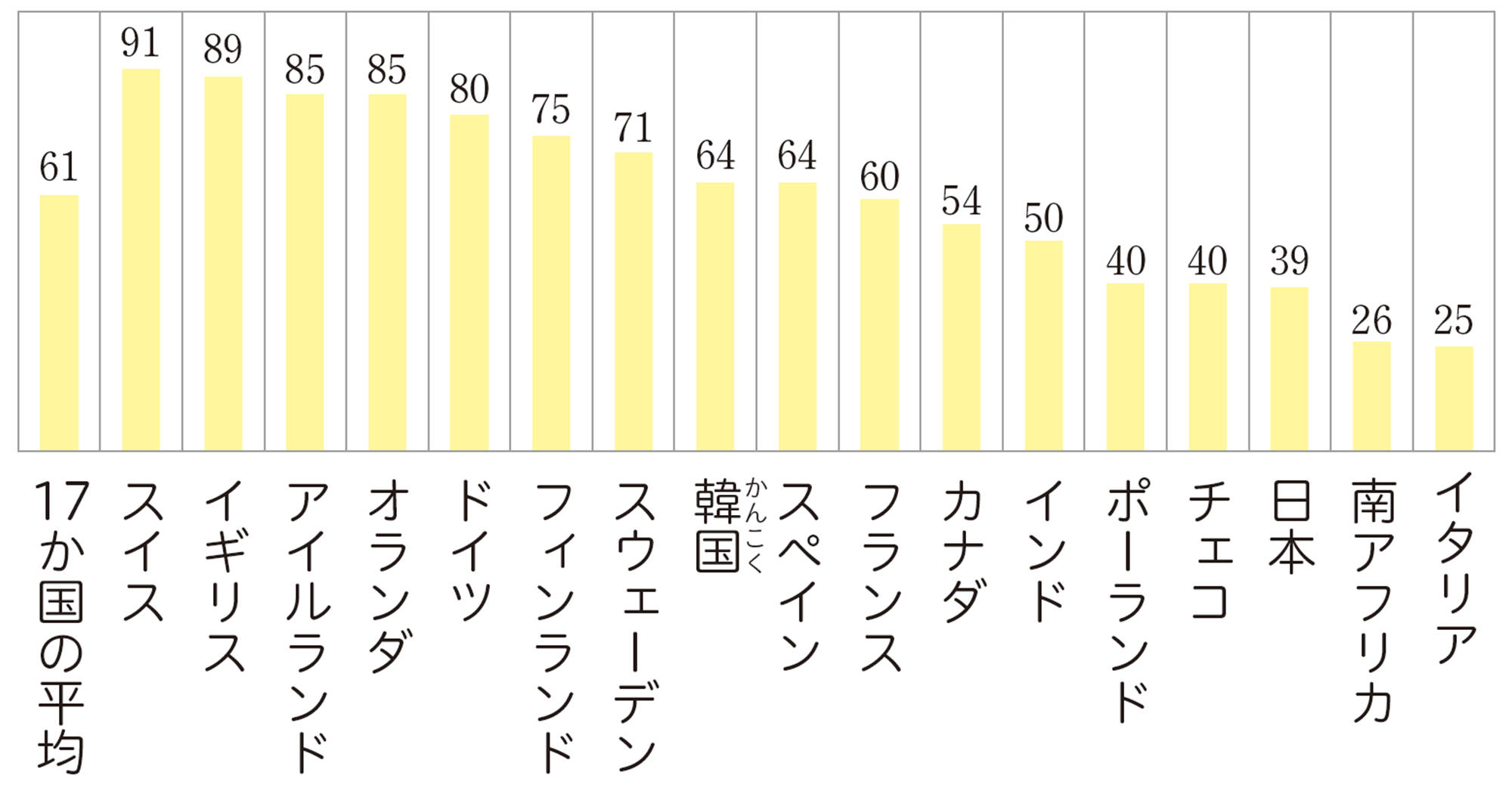

Data_2

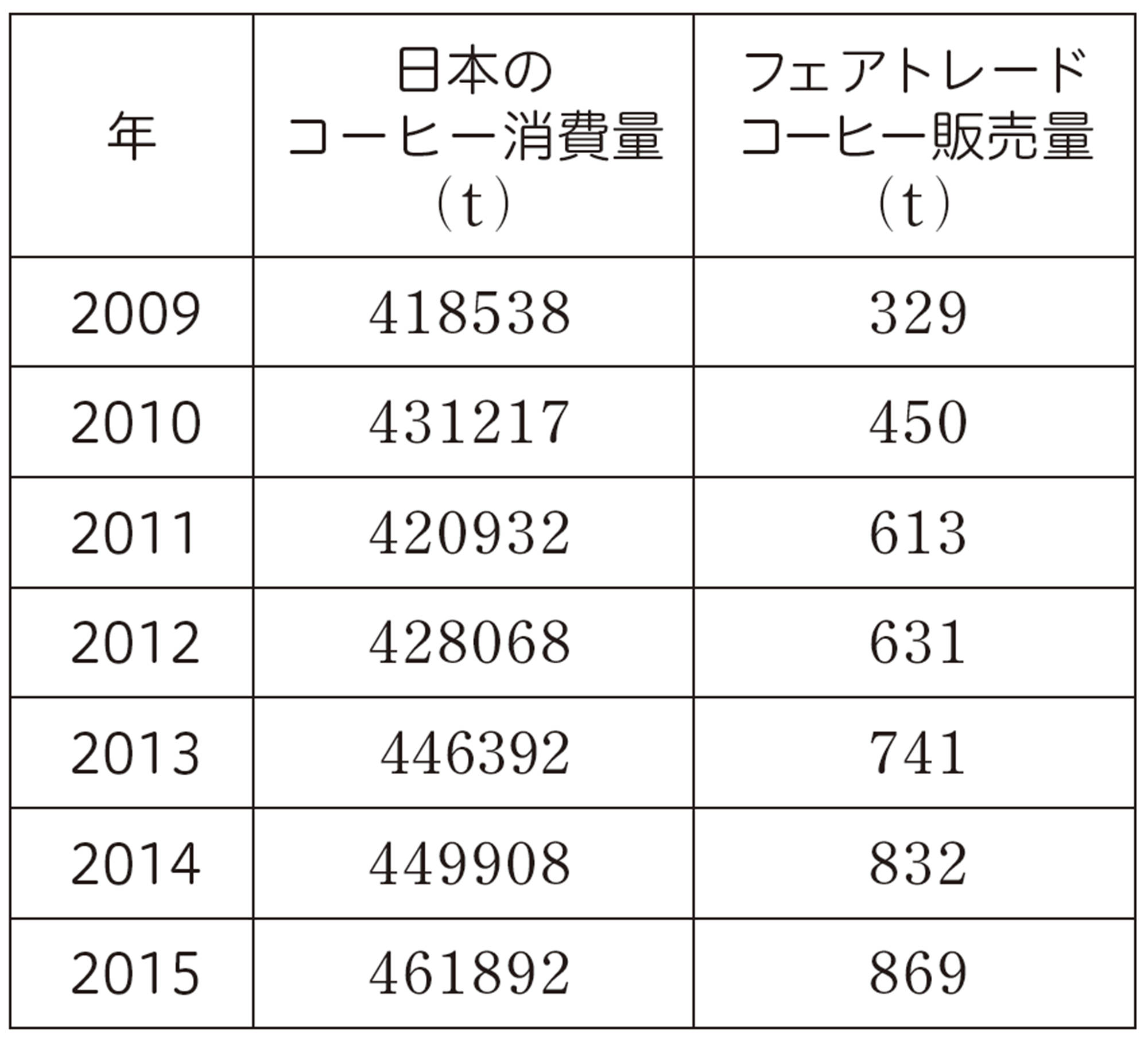

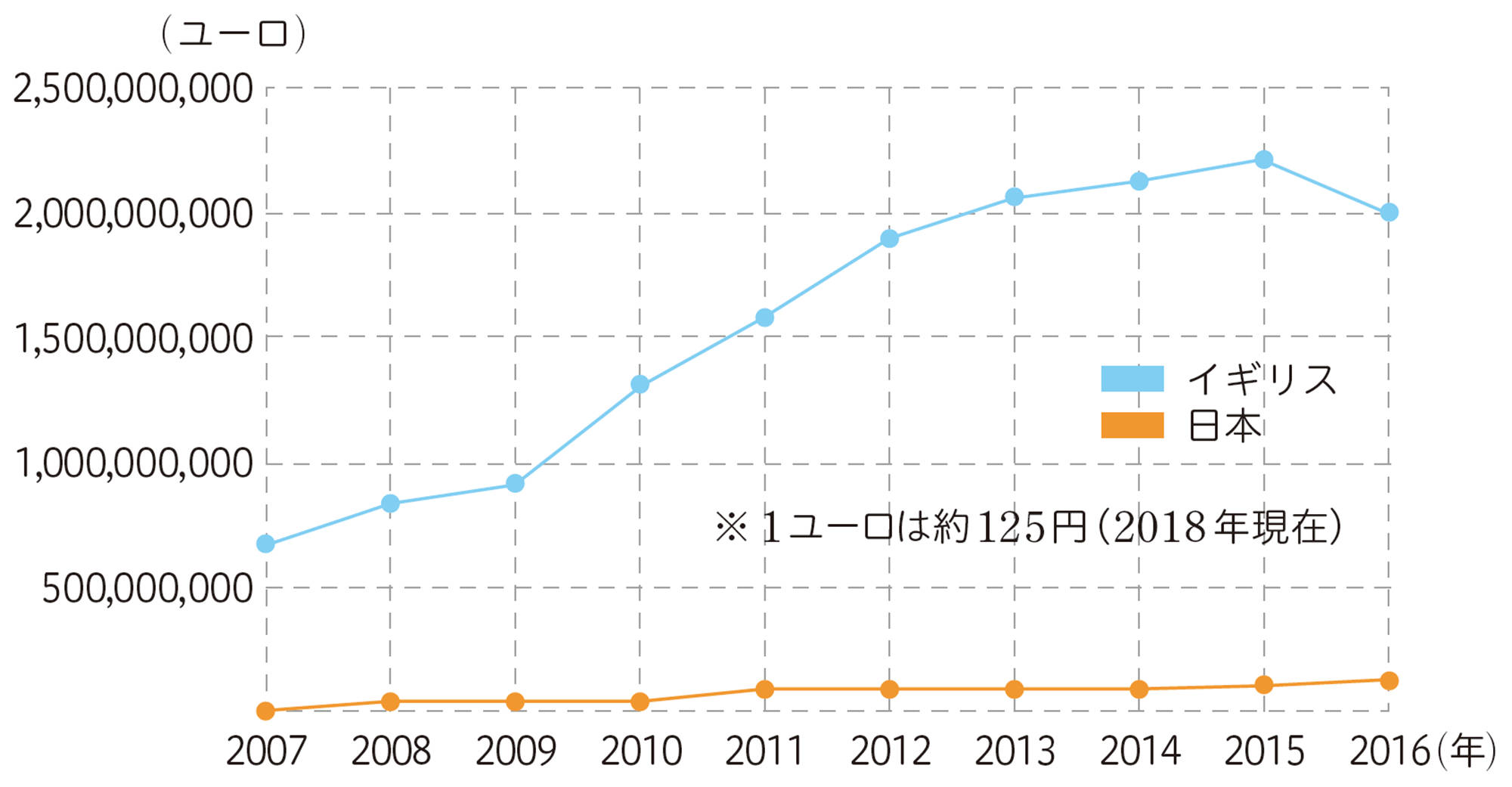

次の図1は,各国のフェアトレード認知率,図2は,日本とイギリスのフェアトレード商品の流通金額を表したグラフ,表2は,日本国内のコーヒー消費量とフェアトレードコーヒー販売量を表しています。これらのグラフを読み取り,世界における日本のフェアトレードに対する状況がどのようなものか,話し合ってみましょう。また,どうしてこのようなことが起きているか,その原因について考えてみましょう。

表2 日本のコーヒー消費量とフェアトレードコーヒー販売量

Report

自分たちの身のまわりのお店で,フェアトレード商品がどのくらい置いてあるか,フェアトレード商品とそうでない商品の値段の傾向はどのくらいちがうかなどを調べて,まとめてみましょう。自分たちで調べたことや,これまで調べたことから,日本でフェアトレードを広めるためにできることを考え,まとめてみましょう。

<2年p.224>

Theme 表現する力を身につけよう

〜自分の考えを伝えよう〜

自分の考えをまとめたり伝えたりするために,レポートをつくってみましょう。レポートにまとめることで,学習したこと以外に新たな発見をしたり,疑問が生まれたりします。それこそが,本当の数学のおもしろさです。

レポートの作成

1 興味や関心をもったことをテーマにしよう

数学の学習のときやふだんの生活の中で, 「なぜだろう」,「別の条件ならどうだろう」,「もっと知りたい」と感じたことをレポートのテーマにしましょう。ふだんから気になったことをノートなどに記録しておくと,テーマを決めるときに役立ちます。

2 資料の収集方法の計画を立てよう

自分で考えるだけでなく,

・実験や観察,調査などをする

・アンケート調査をする

・図書館の本や新聞記事,インターネット等で調べる

など,目的に合わせた資料の収集方法を計画することが大切です。

3 資料を集め,整理して分析しよう

調べた情報やデータを分析して,資料の特徴を見つけましょう。収集した情報やデータは,何を参考にしたのかわかるように記録しておきましょう。また,インターネットで検索するとたくさんの情報が得られますが,信頼できる情報かどうかに注意する必要があります。

4 自分の考えを整理してまとめよう

レポートの作成を通して, 調べた内容や調査過程,そのおもしろさや価値などが友だちにわかりやすく伝わるように, 整理してまとめましょう。レポートという形にこだわらず,新聞やポスターなど,発表のしかたに合わせて形式を選ぶと,さらによいものをつくることができます。

5 レポートを発表し,コメントをもらおう

作成したレポートを発表し,発表内容について,友だちから質問やコメントをもらいましょう。また,聞いている人は,疑問点や感じたこと,よりよいレポートにするために自分だったらどうするかなどについてコメントをしましょう。

<2年p.225>

発表のしかた

発表する人は…

自分の考えや思いがどうやったらうまく伝わるかを考えて発表しよう

- 何について調べて,何を伝えたいのかをはっきりさせておこう。

- 話す順序を事前に考えておこう。

- 聞く人にレポートを配ったり,よく見えるようにレポートを置いたりしよう。

- 相手にわかりやすいことばを使ったり,声の大きさやスピードに注意したりしよう。

- 自分で考えた部分と,調べてわかった部分を区別して話そう。

- わからなかったことや苦労したことも伝えよう。

- 数学の知識が利用できたところを説明しよう。

発表を聞く人は…

発表している人の考えや思いをくみ取りながら聞こう

- 聞きながら,気づいたことをメモにとろう。

- 発表のしかたや内容について,よかった点を参考にしよう。

- 数学の「見方・考え方」がどんなところで使われているかに注目しよう。

- 自分の考えと比較しよう。

- 発表後に,発表についての感想や疑問点を伝えたり,メモを渡したりしよう。

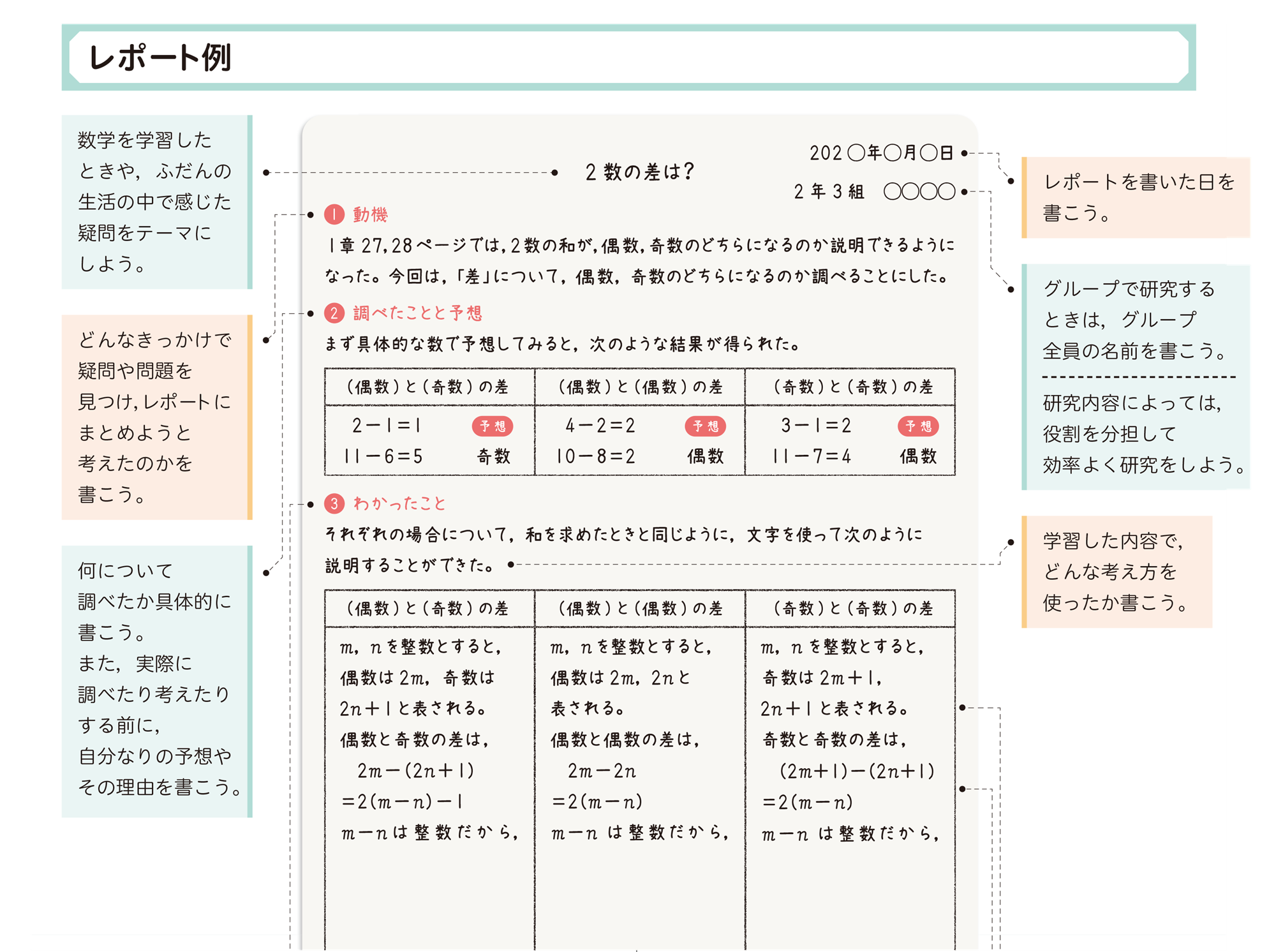

レポート例

数学を学習したときや,ふだんの生活の中で感じた疑問をテーマにしよう。

どんなきっかけで疑問や問題を見つけ,レポートにまとめようと考えたのかを書こう。

何について調べたか具体的に書こう。また,実際に調べたり考えたりする前に,自分なりの予想やその理由を書こう。

レポートを書いた日を書こう。

グループで研究するときは,グループ全員の名前を書こう。

研究内容によっては,役割を分担して効率よく研究をしよう。

学習した内容で,どんな考え方を使ったか書こう。

2数の差は?

202◯年◯月◯日

2 年3 組 ◯◯◯◯

❶ 動機

1章27,28ページでは,2数の和が,偶数,奇数のどちらになるのか説明できるようになった。今回は,「差」について,偶数,奇数のどちらになるのか調べることにした。

❷ 調べたことと予想

まず具体的な数で予想してみると,次のような結果が得られた。

❸ わかったこと

それぞれの場合について,和を求めたときと同じように,文字を使って次のように説明することができた。

(偶数)と(奇数)の差

m,n を整数とすると,偶数は2m,奇数は[mathjax]\(2n+1\)と表される。

偶数と奇数の差は,

[mathjax]\(m-n\)は整数だから,[mathjax]\(2(m-n)-1\)は奇数である。

したがって,偶数と奇数の差は奇数になる。

(偶数)と(偶数)の差

m,nを整数とすると,偶数は2m,2nと表される。

偶数と偶数の差は,

[mathjax]\(m-n\)は整数だから,[mathjax]\(2(m-n)\)は偶数である。

したがって,偶数と偶数の差は偶数になる。

(奇数)と(奇数)の差

m,nを整数とすると,奇数は[mathjax]\(2m+1\),[mathjax]\(2n+1\)と表される。

奇数と奇数の差は,

[mathjax]\(m-n\)は整数だから,[mathjax]\(2(m-n)\)は偶数である。

したがって,奇数と奇数の差は偶数になる。

レポートができたら,グループ内で発表しよう! みんなの前での発表にも挑戦してみよう!